展示室3 大気中二酸化炭素濃度の変動とその要因

経年変化と季節変動

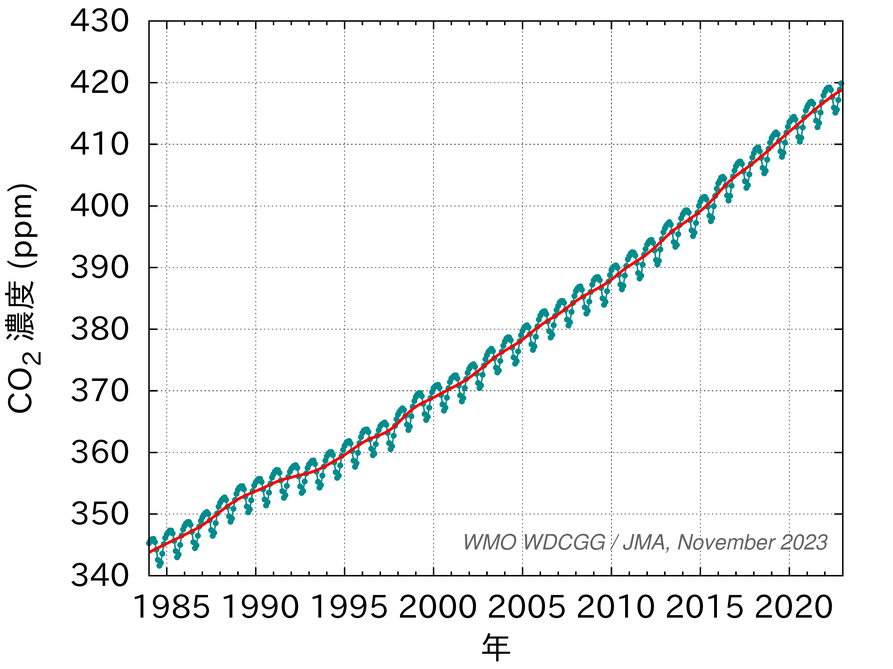

図は、大気中における二酸化炭素の世界平均濃度を示しています。

濃度の変化を見ると、2つの大きな特徴があります。

・ 1年間の平均値を比較すると、濃度は経年増加している

・ 1年の中で周期的な季節変動をする

大気中二酸化炭素濃度の長期的な濃度増加の要因には、人間活動に伴う化石燃料の消費、セメント生産、森林破壊などの土地利用の変化などが挙げられます。

人為的なCO2排出の総量のうち、81~91%が化石燃料の燃焼及びセメント生産によるもので、残りは土地利用変化及び土地管理(例えば、森林減少、劣化、耕作放棄後の再生、泥炭の排水)に由来しています。

過去60年間にわたって、人為的なCO2排出量のうち大気中に蓄積した割合(大気残留率)は、平均して約44%でほぼ一定のままでした。2010~2019年の10年間に人間活動によって排出されたCO2は、地球システムを構成する3つの要素の間で分配され、46%は大気中に蓄積し、23%は海洋に吸収され、31%は陸域生態系の植生に貯蔵されました(確信度が高い)(IPCC, 2021)。

大気中二酸化炭素濃度の季節変動は、主に陸上生物圏の活動によるものであり、夏季に植物の光合成が活発化することにより、二酸化炭素が吸収され大気中濃度が減少し、冬季に植物の呼吸や土壌有機物の分解が優勢となり、二酸化炭素が放出され大気中の濃度が上昇します。

地域差

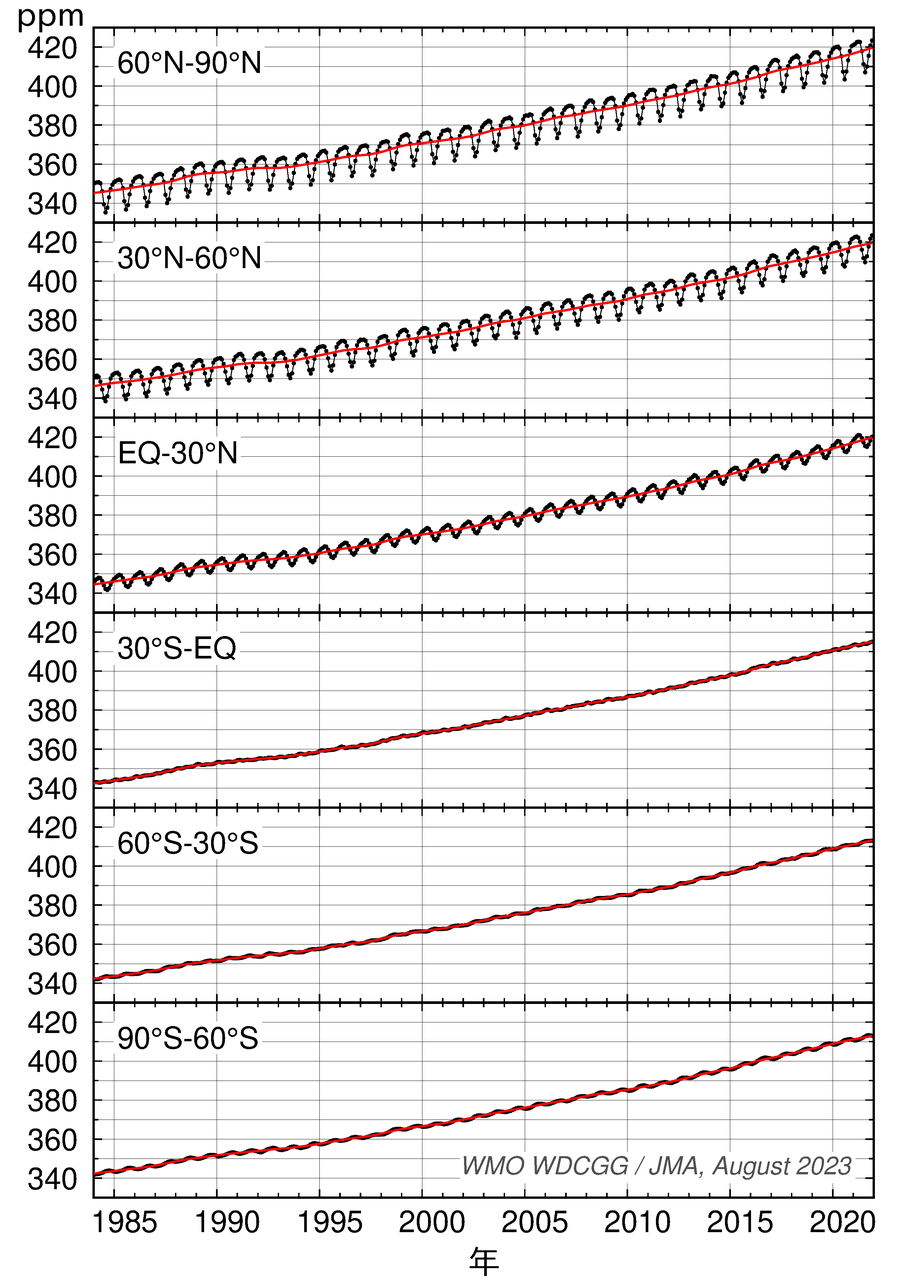

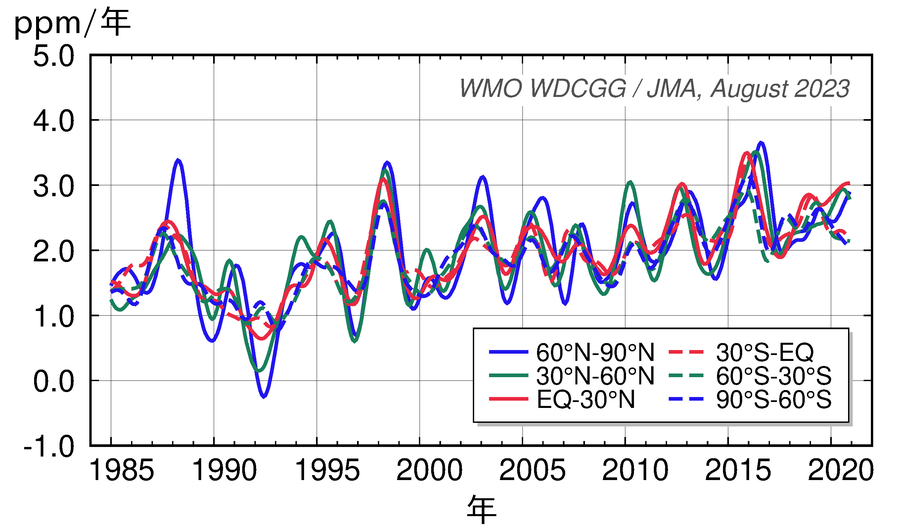

図は、緯度帯30度毎に分割した大気中二酸化炭素濃度を示しています。

緯度帯別に見ると、相対的に北半球の中・高緯度帯の濃度が高く、南半球では濃度が低くなっています。

これは、二酸化炭素の放出源が主に北半球に多く存在するためです。

また、季節変動の振幅は、北半球では大きいのに対し南半球では比較的小さくなっています。

これは、陸地が広く分布し植物が多い北半球に対し、南半球では陸地が少なく植物活動の影響が比較的小さいためです。

経年変化と増加率

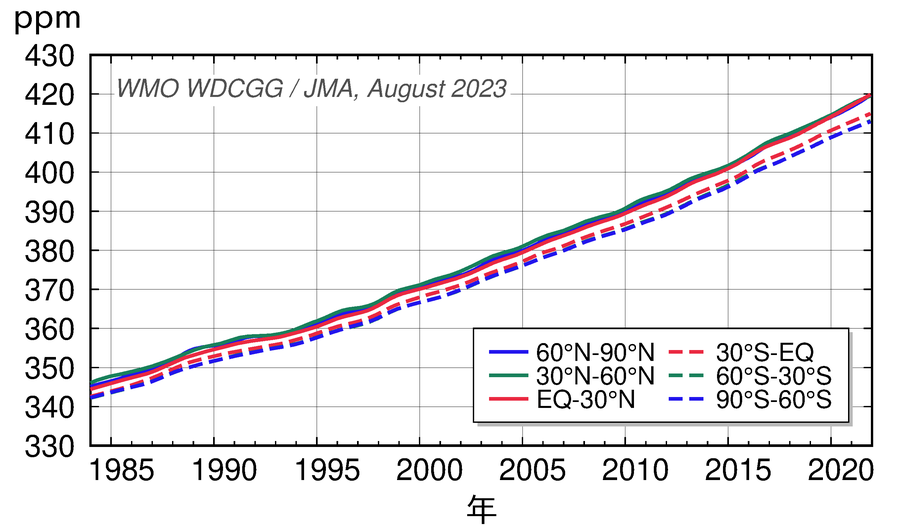

上図に、緯度帯30度毎の、季節変動成分を取り除いた大気中二酸化炭素濃度(左)および年増加量(右)の経年変化を示します。

大気中二酸化炭素濃度は緯度帯によって異なっています(北半球中高緯度で高く、南半球で低い)が、年増加量はいずれの緯度帯でも似たような年々変動を示しています。この年々変動の要因の一つとしてエルニーニョ/ラニーニャ現象が関係しており、おおむねエルニーニョ現象の発生時期には年増加量が大きく、ラニーニャ現象の発生時期には小さくなる傾向がみられています。例えば、1986~1988年、1997~1998年、2002~2003年、2009~2010年、2014~2016年はエルニーニョ現象の発生時期にあたり、全球的に大きな年増加量がみられました。

このような関係性は次のように説明されます。エルニーニョ現象が発生すると、陸上生物圏では熱帯域を中心に高温・乾燥化することにより、植物の呼吸や土壌有機物の分解による二酸化炭素の放出の強化と光合成による吸収の抑制が起きます(Keeling et al., 1995)。また、その高温・乾燥化は森林火災を発生させやすくなり、二酸化炭素の放出が強まることも知られています。一方、海洋においては、太平洋赤道域の東部から放出される二酸化炭素の量が減少しますが、これは陸上生物圏による放出の増分より小さくなっています。結果的に、大気中二酸化炭素濃度の年増加量は増大する傾向となります(WMO, 2018)。

(エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生期間の一覧はこちら)

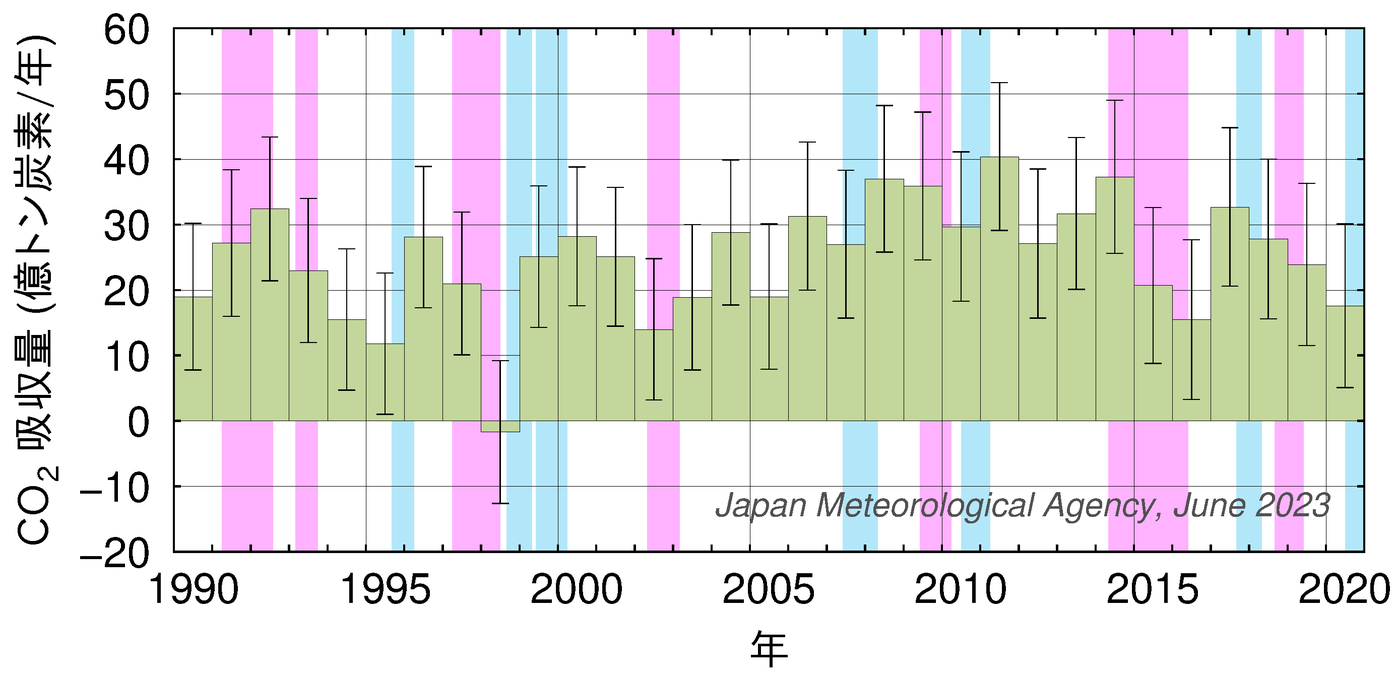

陸上生物圏による二酸化炭素の全球の吸収量や放出量を直接計測することは非常に難しいですが、人為起源放出量から大気中の増加量及び海洋による吸収量を差し引くことにより、陸上生物圏の正味の吸収量を間接的に推定する手法があります(Le Quéré et al., 2016)。

下図に、推定した1990~2021年の陸上生物圏による正味の吸収量を示します。桃色および水色の背景の箇所はそれぞれエルニーニョ、ラニーニャ現象発生時期に相当しています。また、エラーバーは推定値の不確かさ(信頼区間68%の範囲)を表します。この計算に使用したデータは下の表に示しています。

この解析では、上で述べたエルニーニョ現象が発生した時に陸上生物圏による二酸化炭素の吸収量が減少する傾向がみられています。2015年及び2016年の吸収量は、2021年までの10年間の平均(27±12億トン炭素)よりも小さくなっています。同様に、1997~1998年や2002~2003年に陸上生物圏による吸収量が減少しています。ただし、1991~1992年はエルニーニョ現象の発生時期であるものの、1991年6月のピナトゥボ火山の噴火が世界規模で異常低温をもたらし、土壌有機物の分解による放出が抑制された結果、陸上生物圏による吸収量は例外的に大きな値となっています。

表: 陸上生物圏による二酸化炭素吸収量の算出に用いたデータ

(陸上生物圏による吸収) = (人為起源放出) - (大気中増加量) - (海洋による吸収)

| 人為起源放出 | Friedlingstein et al. (2023)※1 | |||

| 大気中増加量 | WDCGGによる世界平均濃度 | |||

| 海洋による吸収 | 気象庁による解析 (Iida et al., 2021)※2 | |||

※1 各放出起源(化石燃料消費、セメント生産(セメント中性化による吸収を含む)、土地利用変化など)からの二酸化炭素放出量の推定に用いた資料、計算の手法および結果が示されています。

※2 このデータは大気-海洋間の正味の二酸化炭素交換量であり、この中には河川から海洋へ流入した自然起源炭素の海面からの二酸化炭素放出分(6億トン炭素/年(IPCC, 2021))が含まれるため、この量を補正したもの(人為起源炭素の海洋による吸収量)を本解析に用いています。

参考文献

Friedlingstein, P. et al., 2023: Global Carbon Budget 2023. Earth Syst. Sci. Data, https://doi.org/10.5194/essd-15-5301-2023.

Iida, Y., Y. Takatani, A. Kojima and M. Ishii, 2021: Global trends of ocean CO2 sink and ocean acidification: an observation-based reconstruction of surface ocean inorganic carbon variables. J. Oceanogr., https://doi.org/10.1007/s10872-020-00571-5.

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp., https://doi.org/10.1017/9781009157896.

Keeling, C.D., T.P. Whorf, M. Wahlen and J. van der Plichtt, 1995: Interannual extremes in the rate of rise of atmospheric carbon dioxide since 1980. Nature, 375, 666 – 670, https://doi.org/10.1038/375666a0.

Le Quéré, C. et al., 2016: Global Carbon Budget 2016. Earth Syst. Sci. Data, 8, 605 – 649, https://doi.org/10.5194/essd-8-605-2016.

WMO, 2018: WMO Greenhouse Gas Bulletin, No. 14,

(英語版) https://library.wmo.int/idurl/4/58673,

(日本語訳)https://www.data.jma.go.jp/env/info/wdcgg/GHG_Bulletin-14_j.pdf.