エルニーニョ監視速報(No.401)

2026年1月の実況と2026年2月〜2026年8月の見通し

気象庁 大気海洋部

令和8年2月10日

令和8年2月10日

- エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られ、ラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっている。

- 今後、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もある(40%)が、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなる(60%)。

エルニーニョ監視指数の経過と予測

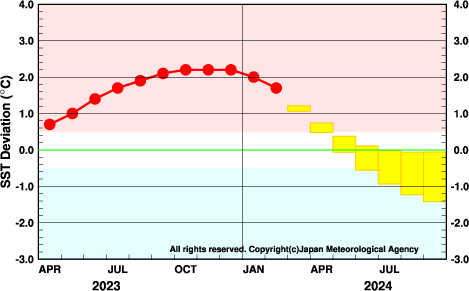

図1 エルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値の経過と予測

エルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値について、11月までの経過(観測値)を折れ線グラフで、大気海洋結合モデルによる予測結果(70%の確率で入ると予想される範囲)をボックスで示している。監視指数の5か月移動平均値が赤(+0.5℃以上)/青(-0.5℃以下)の範囲に入っている状態で6か月以上持続した場合に、エルニーニョ/ラニーニャ現象の発生としている。エルニーニョ監視海域の海面水温の基準値はその年の前年までの30年間の各月の平均値。

エルニーニョ監視指数の確率予測(予測期間:2025年12月〜2026年6月)

| 年 | 月 | 平均期間 | 各月の確率 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2025年 | 12月 | 2025年10月〜2026年2月 | ||||

| 2026年 | 1月 | 2025年11月〜2026年3月 | ||||

| 2月 | 2025年12月〜2026年4月 | |||||

| 3月 | 2026年1月〜2026年5月 | |||||

| 4月 | 2026年2月〜2026年6月 | |||||

| 5月 | 2026年3月〜2026年7月 | |||||

| 6月 | 2026年4月〜2026年8月 | |||||

|

|

||||||

図2 各月のエルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値が各カテゴリー(高い/平常/低い)に入る確率(%)

エルニーニョ監視海域の監視指数(海面水温の基準値との差)の5か月移動平均値が高い(+0.5℃以上)/平常(-0.4℃〜+0.4℃)/低い(-0.5℃以下)の範囲に入る確率を、それぞれ赤/黄/青の横棒の長さで月ごとに示す。気象庁の定義では、監視指数の5か月移動平均値が高(低)い状態で6か月以上持続した場合にエルニーニョ(ラニーニャ)現象の発生としているが、エルニーニョ監視速報においては速報性の観点から、実況と予測を合わせた監視指数の5か月移動平均値が高(低)い状態で6か月以上持続すると見込まれる場合に「エルニーニョ(ラニーニャ)現象が発生」と表現している。

解説

エルニーニョ/ラニーニャ現象

- 1月の実況:エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られ、ラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっている。 1月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は-0.4℃で、基準値に近い値だった(図3、表)。また、エルニーニョ/ラニーニャ現象発生の判断に使用している5か月移動平均値の11月の値は-0.5℃で、基準値より低い値だった。太平洋赤道域の海面水温は西部で平年より高かった一方、中部から東部では平年より低かった(図4、図6)。太平洋赤道域の海洋表層の水温は西部から中部で平年より高かった一方、東部では平年より低かったが前月より偏差は小さくなった(図5、図7)。太平洋赤道域の大気下層の東風(貿易風)は、中部と東部で平年よりやや強かった。対流活動は、太平洋赤道域の日付変更線付近ではほぼ平年並だった(図8、図9、図10)。このような大気と海洋の状態は、エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態と見られ、ラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっていることを示している。

- 今後の見通し:今後、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もある(40%)が、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなる(60%)。 実況では、太平洋赤道域の西部から中部にかけての海洋表層の暖水が東進している。大気海洋結合モデルは、この暖水の東進に伴いエルニーニョ監視海域の海面水温が夏にかけて次第に上昇し、冬の終わりには基準値に近い値となり、春から夏にかけては基準値に近い値か基準値より高い値で推移すると予測している(図11)。ただし、この時期の春を超えるエルニーニョ現象の予測は不確実性が大きい。以上のことから、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もある(40%)が、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなる(60%)。

西太平洋熱帯域及びインド洋熱帯域の状況

主文におけるエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生確率と見通しの表現

* 主文におけるエルニーニョ/ラニーニャ現象の発生確率は、図2の各月の確率を基に、エルニーニョ監視海域の監視指数の5か月移動平均値が+0.5℃以上/-0.5℃以下の状態が6か月以上持続する可能性を総合的に評価したもの。

主文における表現は、この発生確率を基に季節単位で下表の表現を用いて記述するが、状況により異なる表現を用いることもある。

主文における表現は、この発生確率を基に季節単位で下表の表現を用いて記述するが、状況により異なる表現を用いることもある。

| 発生確率 | ||||

|---|---|---|---|---|

| エルニーニョ | 平常 | ラニーニャ | 主文における表現(発生確率は例) | |

| 現象 | 現象 | |||

| 50%以上 | 30%以下 | エルニーニョ現象が発生する(続く)可能性が高い(50%) | ||

| 60% | 40% | 0% | 平常の状態が続く(になる)可能性もある(40%)が、 | |

| エルニーニョ | 50% | 40% | 10% | エルニーニョ現象が発生する(続く)可能性の方がより高い(60%)。 |

| 現象の発生 | 50% | 50% | 0% | エルニーニョ現象が発生する(続く)可能性と |

| (持続) | 40% | 40% | 20% | 平常の状態が続く(になる)可能性が同程度である(50%)。 |

| 40% | 50% | 10% | エルニーニョ現象が発生する(続く)可能性もある(40%)が、 | |

| 40% | 60% | 0% | 平常の状態が続く(になる)可能性の方がより高い(60%)。 | |

| 30%以下 | 50%以上 | ラニーニャ現象が発生する(続く)可能性が高い(50%) | ||

| 0% | 40% | 60% | 平常の状態が続く(になる)可能性もある(40%)が、 | |

| ラニーニャ | 10% | 40% | 50% | ラニーニャ現象が発生する(続く)可能性の方がより高い(60%)。 |

| 現象の発生 | 0% | 50% | 50% | ラニーニャ現象が発生する(続く)可能性と |

| (持続) | 20% | 40% | 40% | 平常の状態が続く(になる)可能性が同程度である(50%)。 |

| 10% | 50% | 40% | ラニーニャ現象が発生する(続く)可能性もある(40%)が、 | |

| 0% | 60% | 40% | 平常の状態が続く(になる)可能性の方がより高い(60%)。 | |

| 平常の状態 | ||||

| への移行 | 30%以下 | 50%以上 | 30%以下 | 平常の状態になる(が続く)可能性が高い(50%)。 |

| (持続) |

次回発表予定日時:3月10日14時