浮遊タールボール

浮遊タールボールによる海洋汚染

|

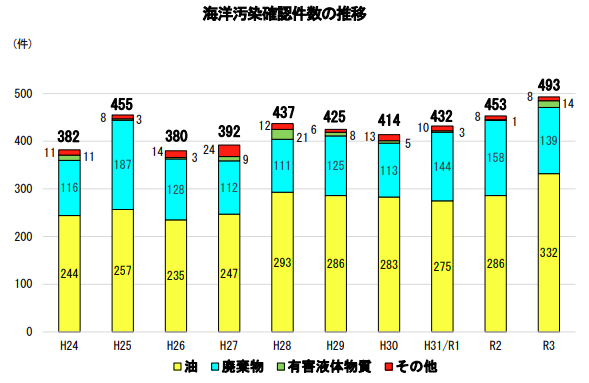

図 海洋汚染確認件数の推移 |

タールボールは、船舶から排出されたビルジ(船底にたまった海水・水あか)や海難事故などにより流出した重油が、風化作用で揮発成分を失って固まり、ボール状となって海面に浮遊したり、海岸に漂着したりするものです(Blumer et al., 1973; Zsolnay, 1978)。その大きさは、多くの場合直径1mmから数mm程度ですが、まれに数十cmに達することもあります。

海洋に排出された油は広範囲にわたって海洋生物の生息域を汚染します。タンカーや油井の事故に伴う重油流出などの深刻な事例も後を絶ちません。1997年1月には、日本海の隠岐諸島沖で船首を折損したナホトカ号から重油約6,200キロリットルが流出し、日本海沿岸の1府7県に漂着しました。2007年12月には、韓国西岸沖で衝突事故を起こしたタンカーHebei Spirit号から1万キロリットルを超える原油が流出しました。また、2010年4月に発生したメキシコ湾の海底油田の事故では、数10万キロリットルともされる大量の原油が数か月にわたって流出を続けました。このような原油流出事故は、漁業従事者や養殖場等に打撃を与えるだけでなく、周辺の海に生息する海藻類や魚介類、海鳥類にも大きな影響を及ぼします。多くの海洋生物が直接的には油にまみれて死滅し、間接的には残留原油による汚染の影響を受け続けます。生物・化学的な作用によって周辺の環境が原状に復帰するまでには、非常に長い時間を要します。

国際的な動きとしては、1989年にアラスカ沖で座礁事故を起こしたエクソンバルディーズ号からの原油流出事故を契機に、海洋環境の保護、保全に対する意識が世界的に高まりました。翌1990年には、船舶の大規模な油流出事故に対する各国の準備、対応及び協力体制を整備することを目的として、国際海事機関(IMO)において「1990年の油による汚染に関わる準備、対応及び協力に関する国際条約(OPRC条約)」が採択され、2005年に発効しました。更に、1992年にはマルポール条約が改正され、タンカーのダブルハル構造(船体を二重にすること)が国際的に定められました。

しかし、このような国際的な取り組みが施策されているにも拘わらず、海上保安庁の統計(図)では、2012~2021年で日本周辺海域において、年間数百件発生する海洋汚染のうち約6割以上が油汚染としています(海上保安庁, 2021)。

浮遊タールボールの監視

|

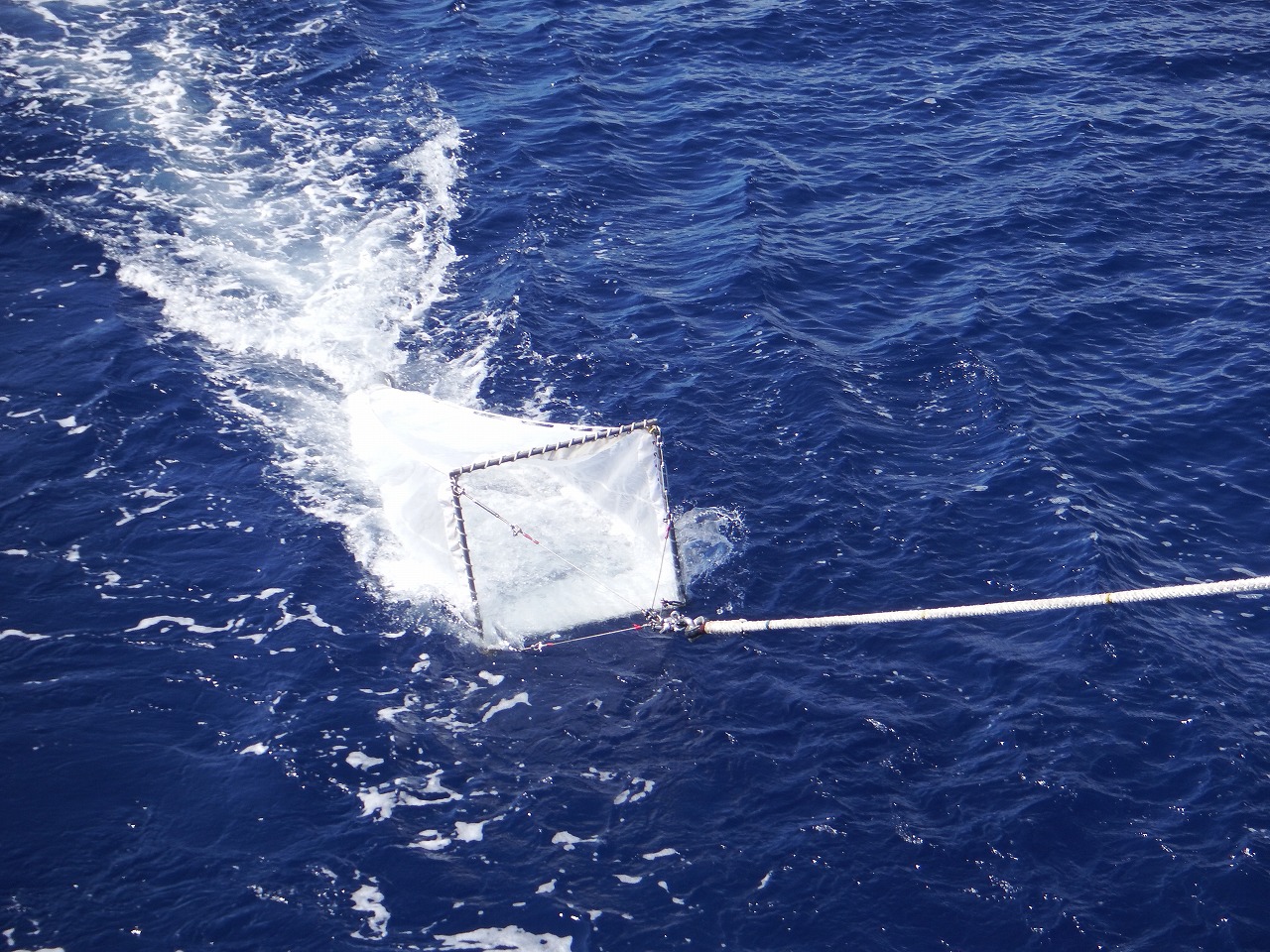

写真1 浮遊タールボール観測 |

|

写真2 タールボール |

気象庁は、浮遊タールボールの観測(写真1)を、1976年、海面浮遊汚染物質(プラスチック類)の観測と同時に開始しました。タールボール(写真2)は、観測船からロープで繰り出した水平曳きネット(ニューストンネット;開口部の幅: 75cm 又は 50cm 、網目:0.35mm)を1.5海里(約2.8km)曳航(えいこう)して採取し、その重量をネット開口部が通過した海面の面積で除してタールボール密度(単位:mg/m2)とし、観測を実施した位置、日時などとともに記録します。タールボールが採取されない場合は「なし」と記録します。観測は、海面状態が静穏で、ネットを安全に曳航できる場合に、原則として1日1回実施します。

日本周辺海域及び東経137度線における浮遊タールボール密度の経年変動では、東経137度線の北緯0~20度では、1970年代からタールボールはほとんど採取されていません。一方、日本周辺海域及び東経137度線の北緯20~30度では、1980年代の初めまでタールボールが多く採取され、1979年には海域平均で0.6mg/m2を上回っていました。しかし、マルポール条約の附属書Ⅰに基づいて船舶からの油類の排出が規制された1983年以降、タールボール密度は大幅に減少しました。日本周辺海域では、1978年から1982年の5年平均が0.29mg/m2であったのに対し、規制措置後の1984年から1988年の5年平均は0.08mg/m2になっています。東経137度線の北緯20~30度では、1984年以降タールボールはまれにしか採取されていません。1996年以降は、観測を実施しているすべての海域で、タールボールがほとんど採取されない状況が続いています。

なお、最新の情報については、定期診断で診断・解説しています。