歴史的潮位資料 品質管理実例集

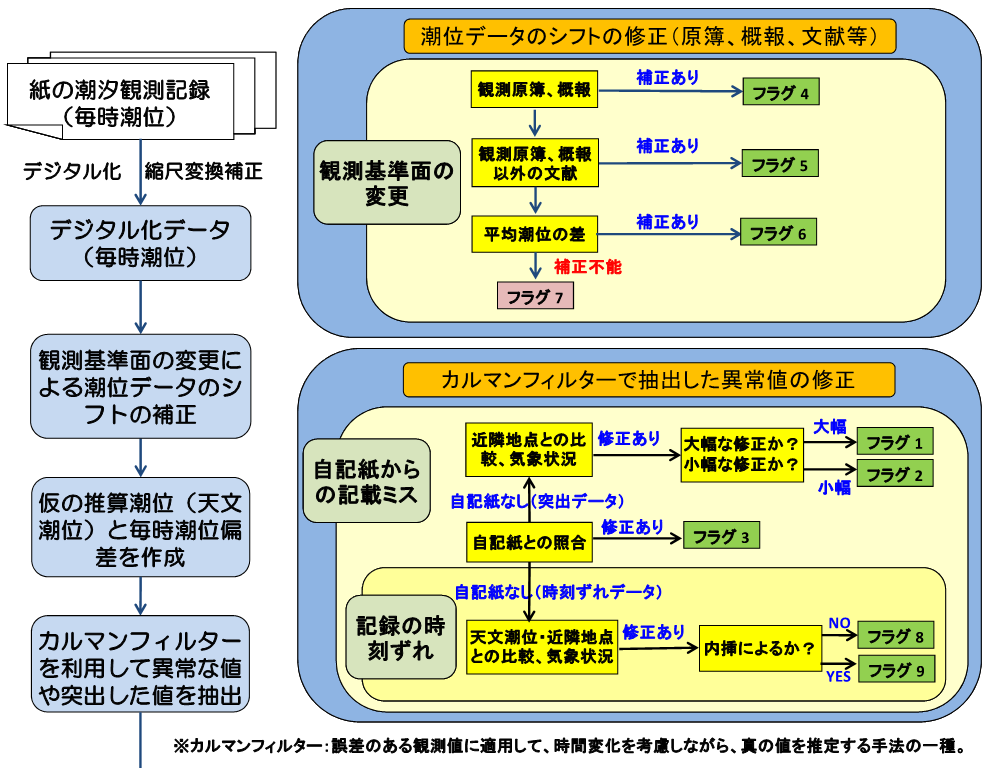

デジタル化した資料に施した品質管理の詳細な説明と実例を掲載しています。

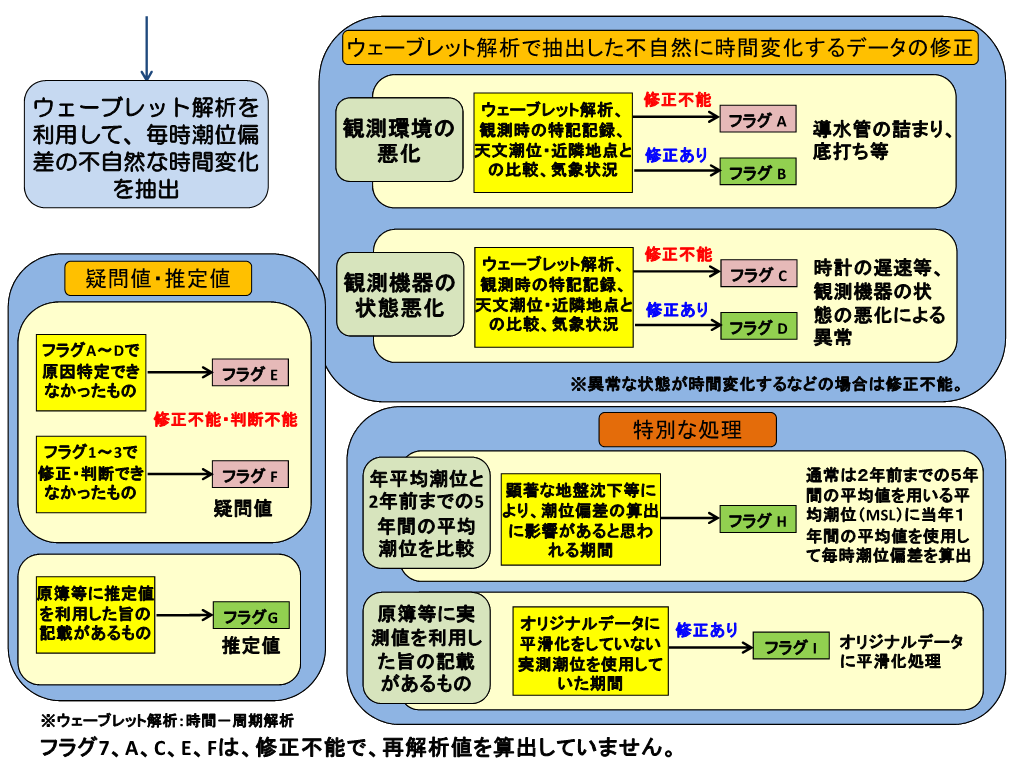

なお、フラグ7、A、C、E、Fは、修正不能で、再解析値を算出していない場合です。 |

|

|

||

| 分類イメージ図1 | 分類イメージ図2 | |||

| (クリックすると大きく表示されます。) | ||||

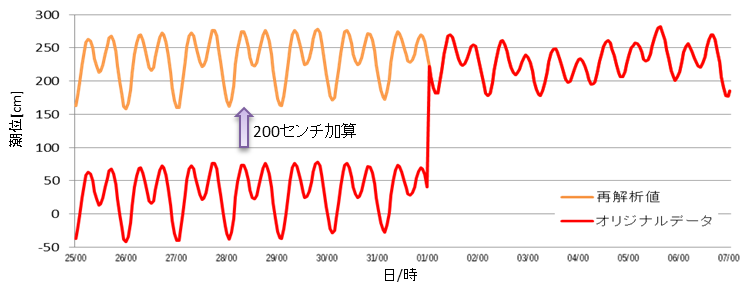

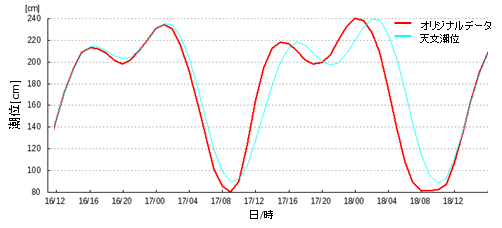

記録シフトの修正(フラグ4、5、6、7)

観測機器の変更、移設、地盤変動によるスケールアウト等の事情により、観測基準面が変更され、記録が突然シフトしている場合があります。

調査によりシフト量が判明した場合には、現在の観測基準面に合わせるように補正を行い、その根拠に応じたフラグを付加しています(フラグ4、5、6)。

記録が確認できない場合や潮位が少しずつ変化している場合など、シフト量・補正期間を決定出来ない事例については、フラグ7を付加しています(再解析値からは除外※)。

なお、地震等による顕著な地盤変動が発生したことにより潮位がシフトしている場合は、地盤変動分を補正することは行っていません。

※フラグ7のデータは、短期的現象に興味がある場合などは、ユーザーカスタマイズで有効にして利用してもらって構いません。

記録シフトの例(補正を行う場合)(フラグ4、5、6)

これにより、潮位観測値は200センチ高くシフトしていたため、1981年12月31日以前のデータに200センチを加算し、補正を行っています。

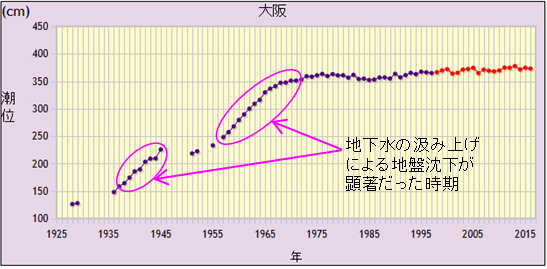

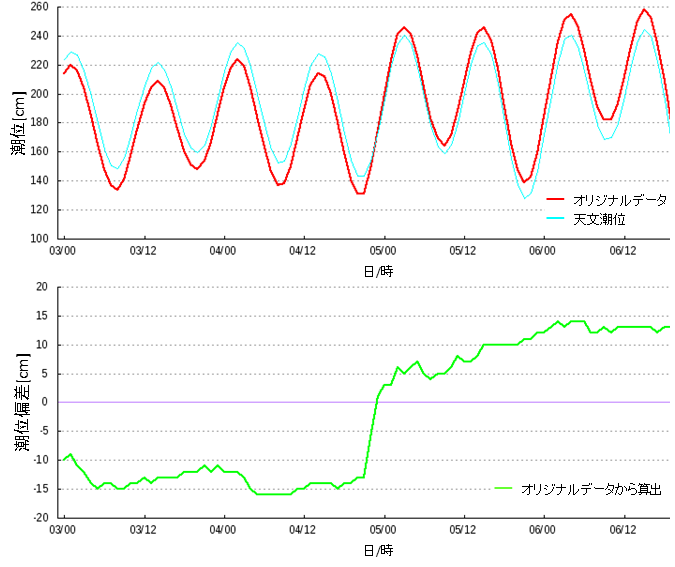

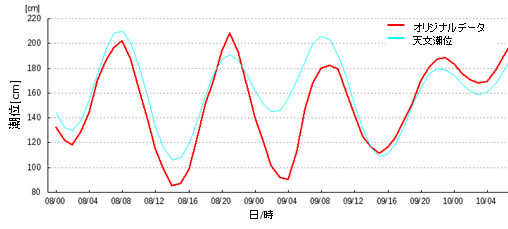

地盤変動の例(補正を行わない場合)

しかし、これは地盤変動によるシフトであるため、補正を行いません。

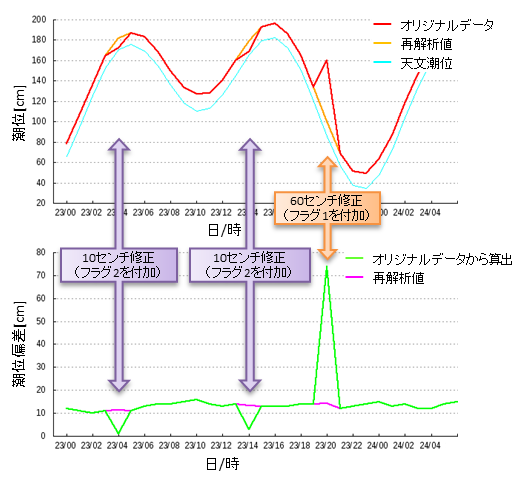

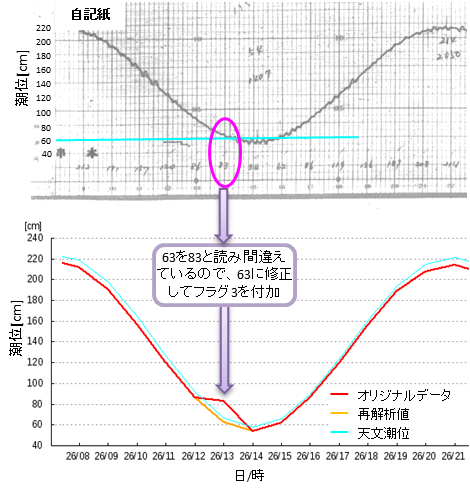

記載ミスの修正(フラグ1、2、3、F)

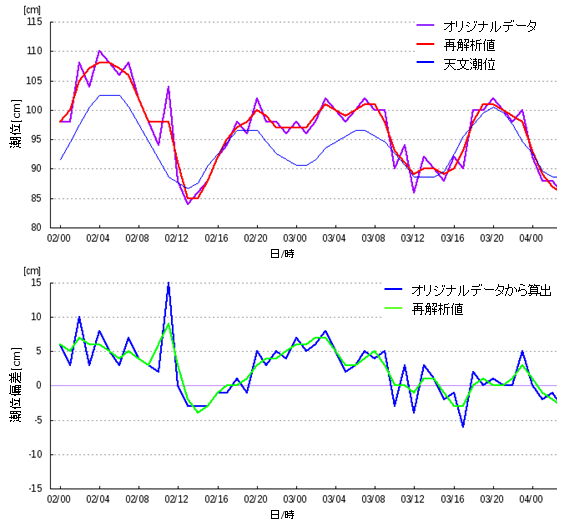

紙の原簿(オリジナルデータ)には、自記紙記録から読み取る際や原簿へ記入する際のミスなどにより、異常な値や突出した値が混入している場合があります。

これらを次のようにして抽出し、補正しています。

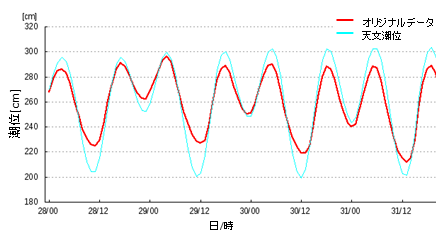

- 潮位偏差をカルマンフィルターに通して異常値を抽出(客観的な指標)

- 1で抽出した異常値を自記紙と照合…読み取りミスであると判断された場合は、自記紙から読み取った値に修正の上、フラグ3を付加

- 自記紙が確認出来ない場合は、近隣地点との比較、気象状況の確認等から総合的判断により修正し、その修正量に応じて※フラグ1または2を付加

- 3で判断や修正が不能であった異常値は、フラグFを付加(再解析値からは除外)

※主に太平洋側に位置する、満干の差が大きい地点で概ね30センチ異常の修正の場合に、主に日本海側に位置する、満干の差が小さい地点では概ね15センチ以上の修正の場合に、それぞれフラグ1を付加。それ未満の修正の場合は、フラグ2を付加。

フラグ1、2の例(1965年11月23日 布良)

フラグ3の例(1963年5月26日 串本)

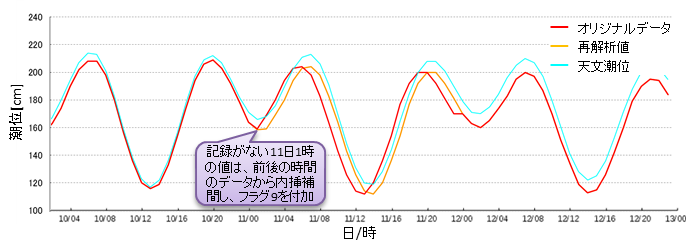

記録の時刻ずれの修正(フラグ8、9)

自記紙から原簿に記入する際に時刻を誤って読み取った場合や、自記紙を他の日のものと取り違えた場合など、データの時刻が短期間ずれて記載されている場合があります。

天文潮位との比較や近隣地点との比較、気象状況の確認等から総合的に判断し、時刻ずれが発生していると考えられる場合には、記録を前後させるなどの補正を行い、フラグ8または9を付加しています。

時刻ずれの例(1982年5月11日 父島)(フラグ8、9)

異常値(フラグA、B、C、D、E)

観測環境の悪化や観測機器の状態の悪化により、潮位のデータが通常より遅れて(または速まって)記録されたり、干潮時に潮位が下がりきらなかったりするなどの異常が見られる場合があります。

事例に応じて補正可能な場合は補正し、フラグBまたはDを付加しています。補正が出来なかった場合はフラグA、C、Eを付加し、再解析値からは除外※しています。

※フラグA、Cのデータは、日平均より長期の減少に興味がある場合などは、ユーザーカスタマイズで有効にして、利用してもらって構いません。

観測環境の悪化(フラグA、B)

観測機器の状態の悪化(フラグC、D)

|

| 時計の遅速の例 1932年7月16日~18日 鮎川 |

原因不明の異常値(フラグE)

|

| 原因不明の異常値の例 1942年3月8日~10日 岡田 |

推定値(フラグG)

観測時に何らかの事情により欠測となった場合、天文潮位や近隣の検潮所データ等から推定した値を原簿に記入している場合があります。

原簿の記録から推定値であることが確認できた値には、フラグGを付加していますが、記録が残っておらずフラグが付加されていない推定値もあると思われます。

通常と異なる統計処理をしたデータ(フラグH、I)

データをより均質なものとするため、現在の通常の処理手法とは異なる処理を加えた地点・期間があります。

このようなデータには、処理内容によりフラグを付加しています。

顕著な地盤沈下等により、潮位偏差の算出に影響があると思われる期間(フラグH)

このように、通常の処理では適切な潮位偏差が算出出来ない期間に限り、算出に用いる平均潮位(MSL)の算入期間を変更して適用しています。

MSLの算入期間を変更した場合、潮位のフラグ付きデータにフラグHを付加していますが、潮位そのものに影響はなく、同期間の潮位偏差に関わるフラグであることにご注意ください。

なお、地震等により急激な地盤変動が発生した場合は、潮位偏差を通常の方法(地震後のデータのみをMSLに算入)で算出しており、この場合はフラグを付加していません。