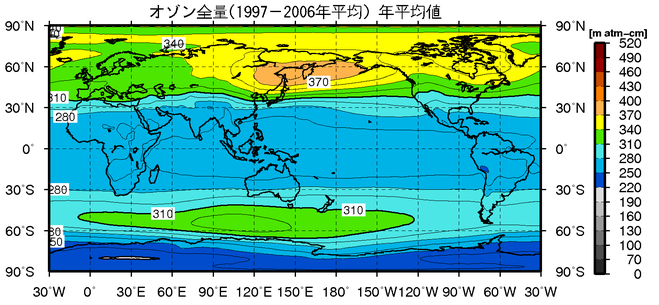

オゾンの世界分布と季節変化

オゾン量の平均的な世界分布

地表から大気上端までのオゾンの総量を「オゾン全量」とよび、単位はm atm-cm(ミリアトムセンチメートル)で表します。

オゾン量の平均的な世界分布として、衛星観測による年平均オゾン全量の累年平均値を図1に示します。全体的にみてオゾン全量は低緯度で少なく、南北両半球の中・高緯度で多い分布になっています。特にオホーツク海付近は世界的に最もオゾン全量が多い場所であり、日本上空はオゾン全量の南北の傾度が最も大きい地域にあたります。南半球高緯度では、南極オゾンホールが毎年出現しているため、オゾン全量が少ない地域となっています。

等値線間隔は15m atm-cm。米国航空宇宙局(NASA)提供の衛星データから作成。

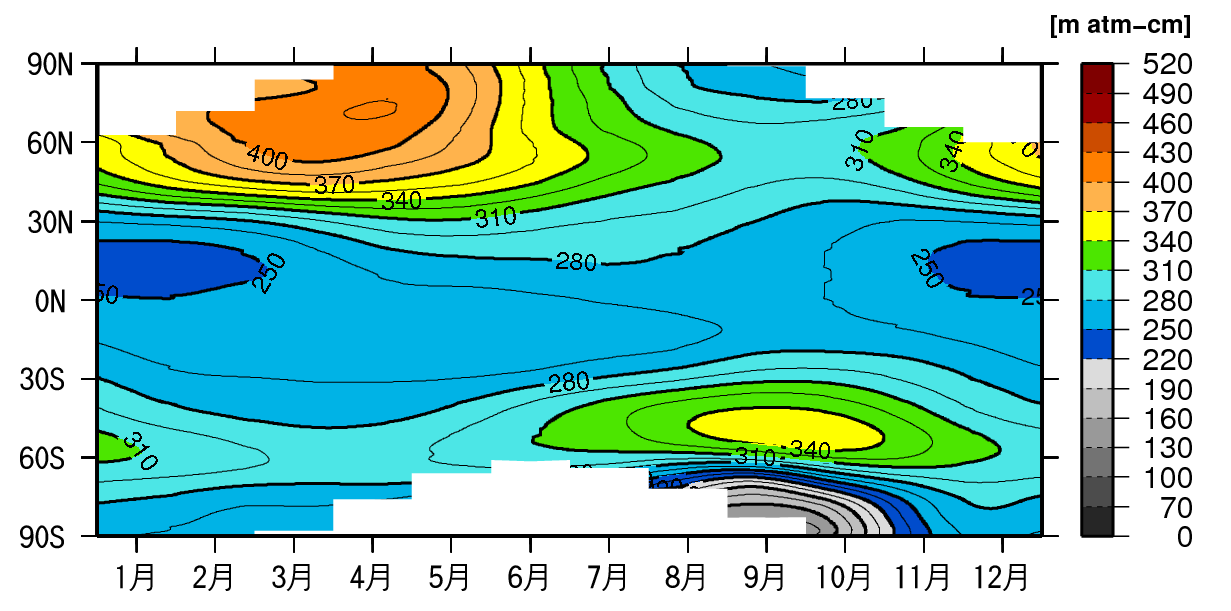

オゾン量の季節変化

オゾン全量の季節変動をみると(図2)、中高緯度では、冬季から春季(北半球の12月・1~5月。南半球の6~11月)にかけてオゾン全量が多くなっています。こうしたオゾン全量の緯度分布や季節変化は、以下のように説明されます。

成層圏のオゾンは、太陽紫外線による光化学反応で生成され、太陽の放射が強い低緯度上空の成層圏は、オゾンの主要な生成場所です。低緯度の成層圏で生成されたオゾンは、成層圏の大気の流れによって中高緯度に運ばれ下降します。オゾンを含む空気は下部成層圏で圧縮されるため、中高緯度の下部成層圏でオゾン量が多くなります。このような赤道域から中高緯度へのオゾンの輸送は冬季に最も活発となるため、中高緯度では冬季から春季にかけてオゾンが蓄積されてオゾン全量が多くなります。

等値線間隔は15m atm-cm。白色の部分は衛星によるオゾン全量観測ができない領域。 米国航空宇宙局(NASA)提供の衛星データから作成。

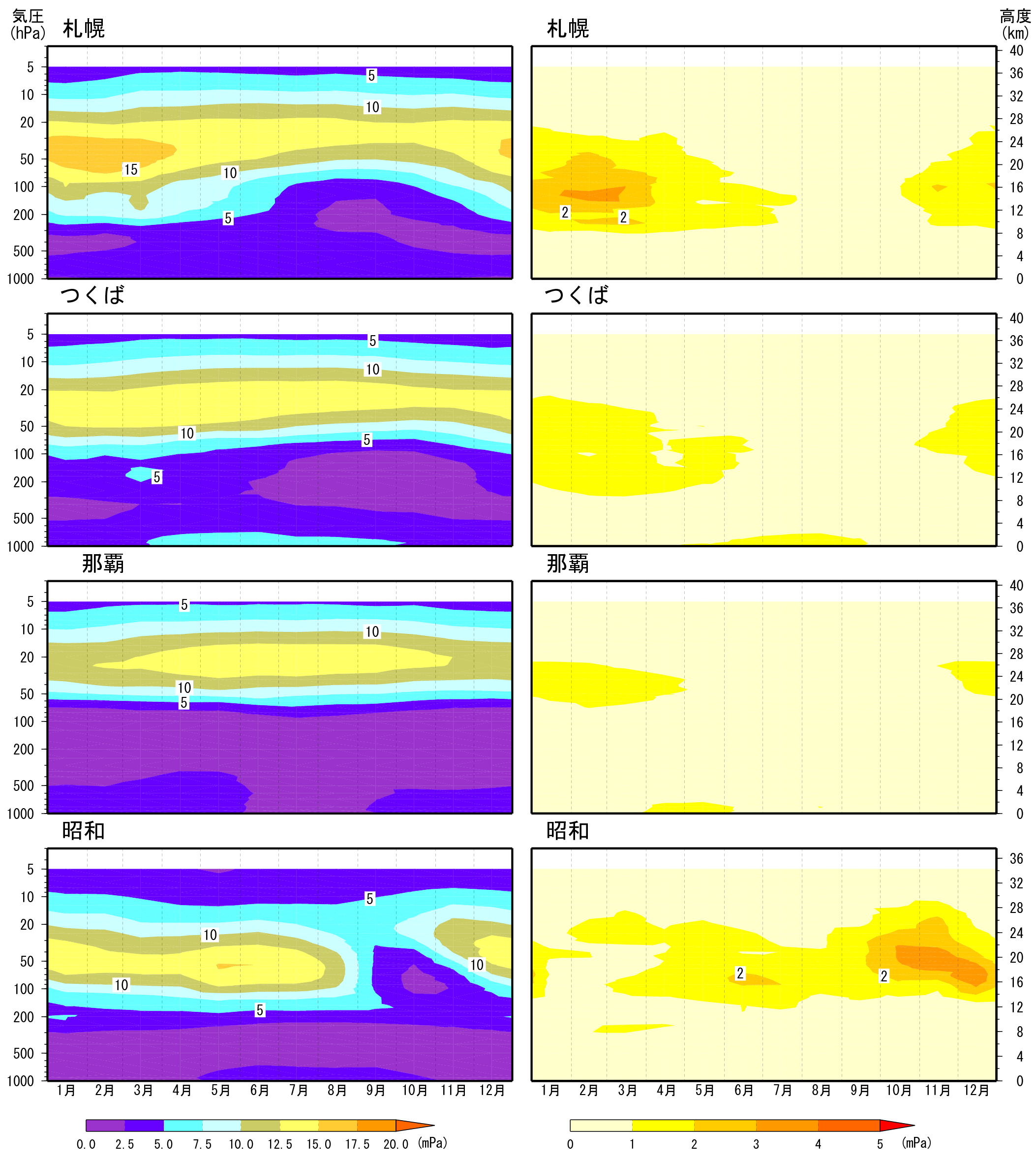

オゾン量の高度分布

上空のオゾン量のほとんど(約9割)は高度10~50kmの成層圏に存在します。オゾン量の高度分布は、オゾンゾンデによる観測結果(オゾン分圧)を用いて把握できます。札幌、つくば、那覇と昭和基地(南極)におけるオゾン分圧高度分布の年間推移図をみると、各地点とも高度約10kmより上でオゾン分圧が高く、特に20~25km付近を中心に高いことがわかります。

また、標準偏差が大きいことは、オゾン量の年々変動が大きいことを示します。国内3地点のオゾン分圧標準偏差の季節変化をみると、冬季から早春(12~3月)にかけてオゾン分圧のピークとなる高度の近くで大きくなっています。これはこの時期の気象状況の年々変動の影響を大きく受けているためと考えられます。昭和基地ではオゾンホールの影響により9~11月ごろに高度16km付近を中心に顕著にオゾン分圧が低い領域がみられます。標準偏差もこの時期に大きくなっており、これは年ごとのオゾンホールの規模と分布の違いにより、昭和基地上空のオゾン量の変動が大きくなっているためと考えられます。

月毎の累年平均値(1994~2008年)と標準偏差から作成。等値線間隔はオゾン分圧高度分布図で2.5mPa、標準偏差高度分布図では1mPa。詳細は「月平均オゾン分圧の高度分布グラフ」を参照して下さい。 各年のオゾン分圧と規格化偏差の高度分布の年間推移図は「オゾン層・紫外線の年のまとめ」を参照して下さい。 なお、札幌と那覇の観測は2018年1月末をもって終了しました。