東経137度定線の長期解析結果

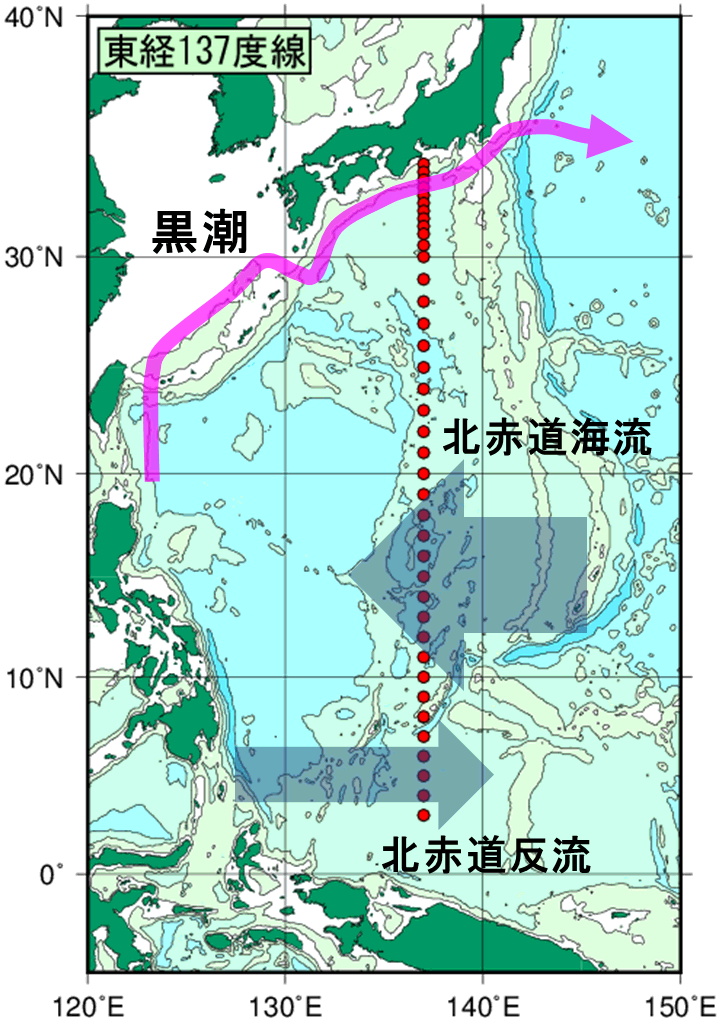

気象庁は、日本周辺を含む北西太平洋海域に観測定線を設定し、海洋観測を行っています。 その中で東経137度に沿った定線(東経137度定線 )の観測は、昭和42年(1967年)の冬季に凌風丸II世(1,598トン;写真)によって開始され、50年以上継続している世界に類を見ない観測定線です。 東経137度定線は、日本南岸から赤道域に至り、北西太平洋の主要な海流を横断し、水温・塩分等の観測データはエルニーニョ/ラニーニャ現象を始めとする気候変動に係わる長期変動を捉えています。 これまで東経137度定線の観測データは、気象庁だけでなく国内外の研究者に解析研究のために利用され、北西太平洋の海洋構造や気候変動に係わる海洋の長期変動解明等に関する多くの知見が得られています。

東経137度定線の長期間の時系列データは、長期変動等の解析研究だけでなく、国内外の地球温暖化予測モデル等における海洋内部の変動の再現性検証等にとっても貴重なデータです。 そこで、東経137度定線の観測データの利用を促進するため、取り扱いが容易な測点の緯度間隔と深さ方向のデータ間隔を統一し格子化した長期解析値を気象庁ホームページから公開することにしました。

凌風丸Ⅱ世

東経137度定線の概要

|

東経137度定線(図)の歴史、意義、特徴について解説しています。 |

東経137度定線の測点図 |

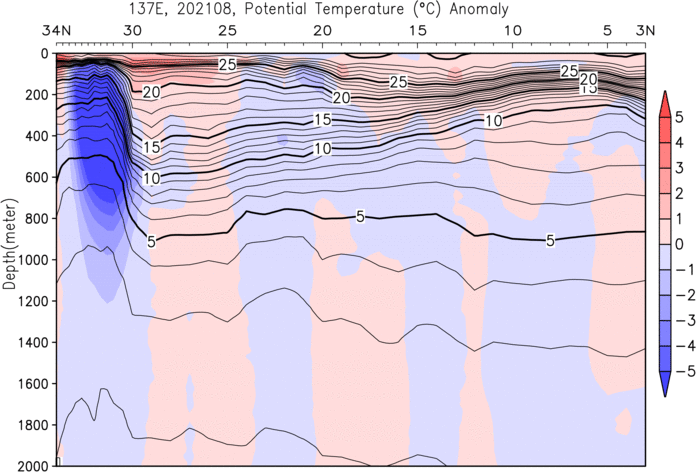

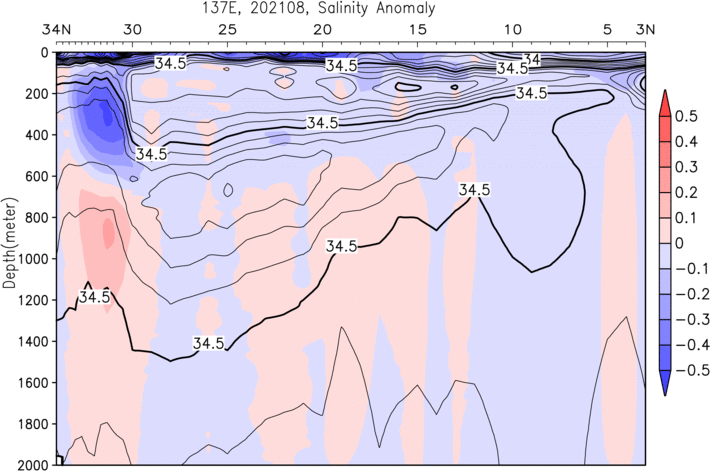

水温・塩分の断面図について

冬季・夏季における、東経137度定線に沿った水温・塩分の断面図を以下からご覧になれます。 ( →使い方 )

東経137度定線における水温(左)、 塩分(右)の断面図

横軸は緯度(左端が北緯34度、右端が3度)、 縦軸は深度(m)

等値線は解析値(水温:太線は5℃、細線は1℃間隔、塩分:太線は0.5間隔、細線は0.1間隔)

カラーは平均値からの差(赤色が濃いほど平均より高く、青色が濃いほど平均より低い)

平均値は1991年から2020年までの冬季・夏季それぞれの平均

使い方 このページではJavaScriptを使用しています。

ある時期の解析結果を表示させるには、選択メニューから、表示したい年・季節を選択して「表示」ボタンを押します。

「<|前」、「次|>」ボタンで前または次の季節が表示されます。

「<<戻る」、「進む>>」ボタンで、アニメーション(1秒ごとに更新)が表示されます。

最新の結果まで進むと最も古い結果に戻り、最も古い結果まで進むと最新の結果に戻ります。

東経137度定線のデータ

東経137度定線のデータは、観測データ、長期解析値、断面図で構成されています。

観測データは当庁の海洋気象観測船が取得した生データで、すべての季節のデータを含んでいます。長期解析値は、冬季と夏季の観測データに統計処理を行った水温・塩分の格子点値です。断面図は水温・塩分の解析値や平均値の断面図等です。

データおよび詳細な説明は、下記リンクをクリックしてダウンロードしてください。

掲載しているデータは、解析に使用するデータの更新およびそれに伴う再計算のため、過去にさかのぼって修正する場合があります。

長期解析値を出版物等に利用する際は、リファレンスを引用して下さい。

リファレンス

- Kawakami Y., Kojima A., Murakami K., Nakano T., Sugimoto S. (2022): Temporal variations of net Kuroshio transport based on a repeated hydrographic section along 137E, Climate Dynamics, https://doi.org/10.1007/s00382-021-06061-8

お知らせ

- 2024年12月10日

- 2023年夏季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2024年9月3日

- 2023年冬季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2023年3月31日

- 2022年夏季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2022年9月30日

- 2022年冬季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2022年5月20日

- 2021年夏季の水温・塩分の解析値を再計算しました。(参考:2021年夏季の東経137度線の解析)

- 2022年3月15日

- 2021年夏季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2021年9月27日

- 2021年冬季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2021年7月19日

- 2020年夏季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2018年冬季、2019年夏季の解析値を再計算しました。

- 平均値の期間を、1991年から2020年までの30年間の平均に更新しました。(更新前:1981年から2010年までの30年間の平均)

- 2020年9月10日

- 2020年冬季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2020年2月19日

- 2019年夏季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2019年11月29日

- 2019年冬季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2019年6月19日

- 2018年夏季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2018年11月29日

- 2018年冬季までの水温・塩分の解析値を公開しました。

- 2018年3月27日

- 1967年から2017年までの水温・塩分の解析値を公開しました。