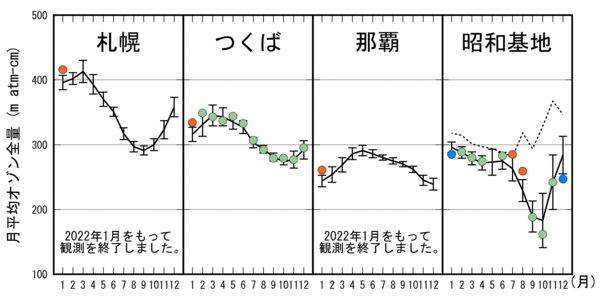

日本(札幌、つくば、那覇)及び南極昭和基地の上空のオゾン層の状況(2022年)

診断

オゾン全量の状況

2022年の日本の月平均オゾン全量は、札幌、つくば、那覇では1月に多く注)なり、那覇は、観測開始(1974年)以来、1月として2番目に多い値となりました。

これは対流圏界面の高度が平年と比べて低かったことに加え、成層圏準2年周期振動(QBO)が正の位相(赤道付近で高度とともに西風から東風に変化)であったことの影響も考えられます。

2022年の南極昭和基地上空の月平均オゾン全量は、7、8月に多くなりました。7、8月は対流圏界面の高度が平年と比べて低かったことに加え、8月は南極昭和基地が南極オゾンホールから離れていたことが要因として考えられます。一方で1、12月は月平均オゾン全量が少なく、観測開始(1961年)以来、どちらもその月として3番目に少ない値となりました。1月は、2021年の南極オゾンホールが例年より規模が大きくかつ消滅が遅かったことや対流圏界面の高度が平年と比べて高かったこと、12月は南極昭和基地がオゾンホールの近くに位置することが多かったことが要因として考えられます(南極オゾンホールについては「南極オゾンホールの状況(2022年)」を参照)。

図1 日本及び南極昭和基地上空の月平均オゾン全量(2022年)

図の実線は参照値(1994~2008年の月別累年平均値)、縦線はその標準偏差。

南極昭和基地の点線はオゾンホールが明瞭に現れる以前(1961~1980年)の月別累年平均値。

●は、月平均オゾン全量を表し、参照値と比較して「多い」こと、

●は、月平均オゾン全量を表し、参照値と比較して「並」であること、

●は、月平均オゾン全量を表し、参照値と比較して「少ない」ことを示す。

札幌と那覇の観測は2022年1月をもって終了した。

注)ここでは、月平均値の参照値(1994~2008年の月別累年平均値)からの差が参照値の標準偏差以内にあるときを「並」、それより多いときを「多い」、少ないときを「少ない」としている。

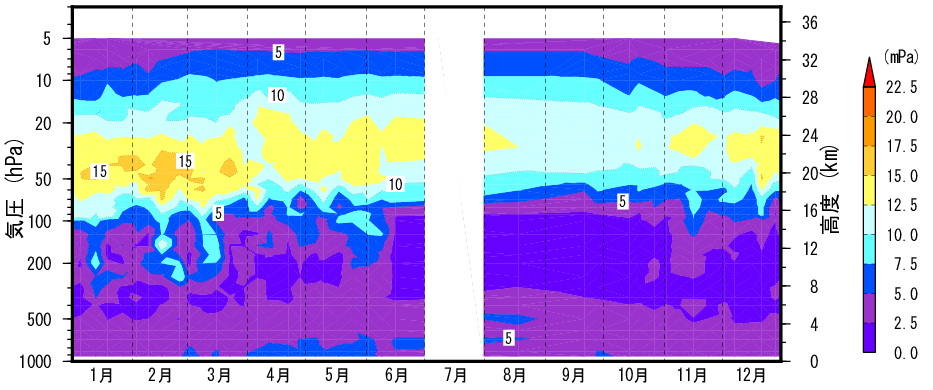

オゾンの高度分布の状況

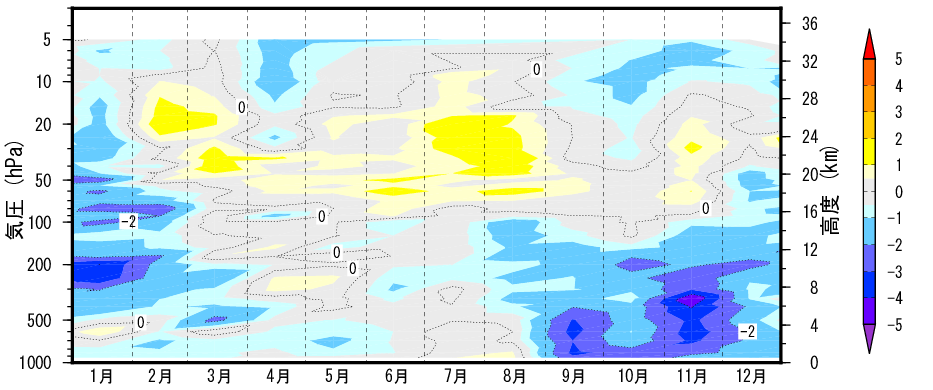

つくば上空における2022年のオゾン分圧(図2(a))は、1年を通して高度18~28km付近にオゾン分圧の高い層を示し、中でも1~3月の高度18~22km付近は高い値が観測されました。

オゾン分圧の規格化偏差(図2(b))では、前述の月平均オゾン全量(図1)において「多い」となった1月は高度8km付近及び16km付近でやや大きな正偏差となりました。その他の月は月平均オゾン全量(図1)で「並」でしたが、8月、11月の高度6km付近で大きな正偏差、8~11月の高度18~30km付近で大きな負偏差となりました。

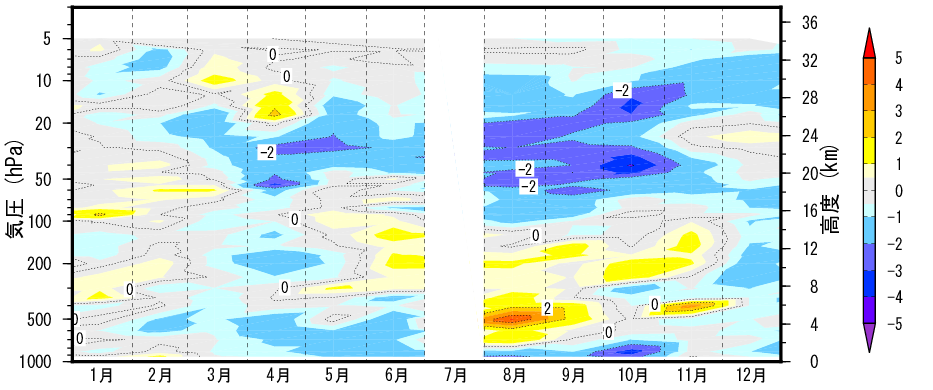

南極オゾンホールの鉛直構造の特徴は、通常はオゾンが多い高度14~22km付近において、オゾンが大きく減少することです。

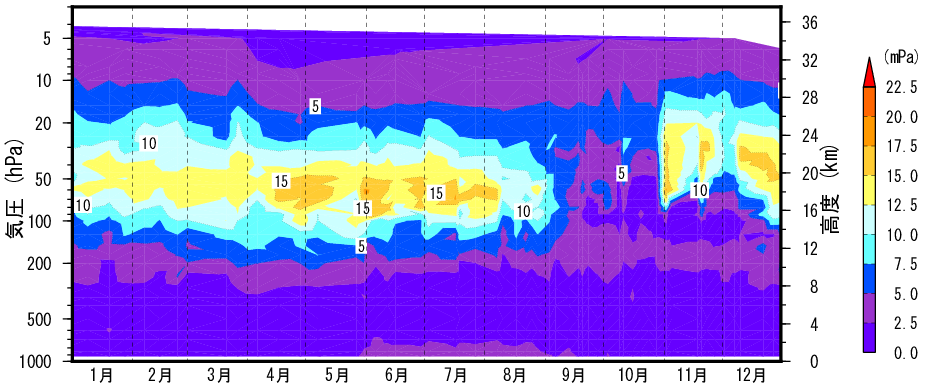

南極昭和基地上空における2022年のオゾン分圧(図2(c))は、9月中旬には高度24km以下で顕著に低くなり、ほぼ全ての高度で5mPa以下となりました。それ以降も低い状態が継続しましたが、11月ごろから高度16~28km付近で急激にオゾン分圧が高くなりました。

オゾン分圧の規格化偏差(図2(d))をみると、月平均オゾン全量(図1)において「少ない」となった1月、12月は多くの高度で負偏差となりました。一方、月平均オゾン全量(図1)において「多い」となった7~8月は高度18~26km付近でやや大きな正偏差となりました。その他、9月の高度6km以下や11月の高度10km以下で大きな負偏差となりました。

(a)つくばのオゾン分圧 |

(b)つくばのオゾン分圧規格化偏差 |

|

|

|

|

(c)南極昭和基地のオゾン分圧 |

(d)南極昭和基地のオゾン分圧規格化偏差 |

|

|

|

図2 つくばと南極昭和基地におけるオゾン分圧と規格化偏差の高度分布(2022年)

オゾン分圧図(a)(c)はオゾンゾンデ観測の個々の観測値を、規格化偏差図(b)(d)は月平均値を用いて作成。オゾンゾンデの2022年観測総数は、つくばは39回、南極昭和基地は54回。つくばの7月は観測回数が0回だったため描画していない。

規格化偏差は1994~2008年における月平均値の累年平均値からの偏差を累年平均値の標準偏差で割った値。

観測値のない高度については、前後の期間のオゾン分圧から内挿処理を行っている。

1994~2008年の累年平均値及び標準偏差の図については、「オゾンの世界分布と季節変化」に掲載している。